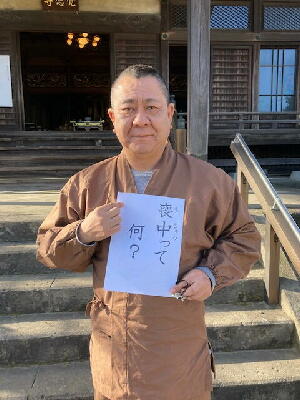

本日は喪中(もちゅう)について考えます。

例えば令和2年中に家族が亡くなると年末に「今年は喪中のため年始の挨拶は控えます。」といったはがきが届きます。

この風習は家族が亡くなった後しばらくの間は喪に服すということで、明治7年に出された太政官布告(だじょうかんふこく)によるものと思われます。(もっと昔から風習はあったとも思いますが)

しかし、この明治7年に出された太政官布告は昭和22年に廃止されています。なので法的にも必要のない習慣だと思います。

もっといえば親鸞さん的に言えば、わが浄土真宗は即成仏(亡くなった瞬間に浄土に帰られる)という考えがあります。浄土にお帰りになっておられるのだから、喪もクソもない!となると思います。釋昌信(私)的に言わせてもらえば、大切な家族(親族)が亡くなってたったの1年で喪?があけるのですか?そんな簡素な関係だったのですか?と問いたくなります。昨年1月に住職であり父であった祐昌が亡くなりました。私は年賀状も出し、、正月もいつもと変わらないおせちを食べ、お酒を呑み日々を過ごしています。我々は常に日常を生きています。それ以上それ以下でもありません。喪という謎めいた風習を我々の生きる日常に入れるのは真宗門徒としてはノーセンス(意味がない、何も考えてない)なものととらえています。父は常に心の中で生き続けています。これからも生き続けていくでしょう!!なので喪に服すという概念が私には存在しませんし、必要性を全く感じません。こんな思いを持ちながら日々を過ごしてきました。これからも住職として、真宗門徒として親鸞さんの考えを道標(みちしるべ)として生活していきます。

本日は喪中へのチャレンジでした。合掌